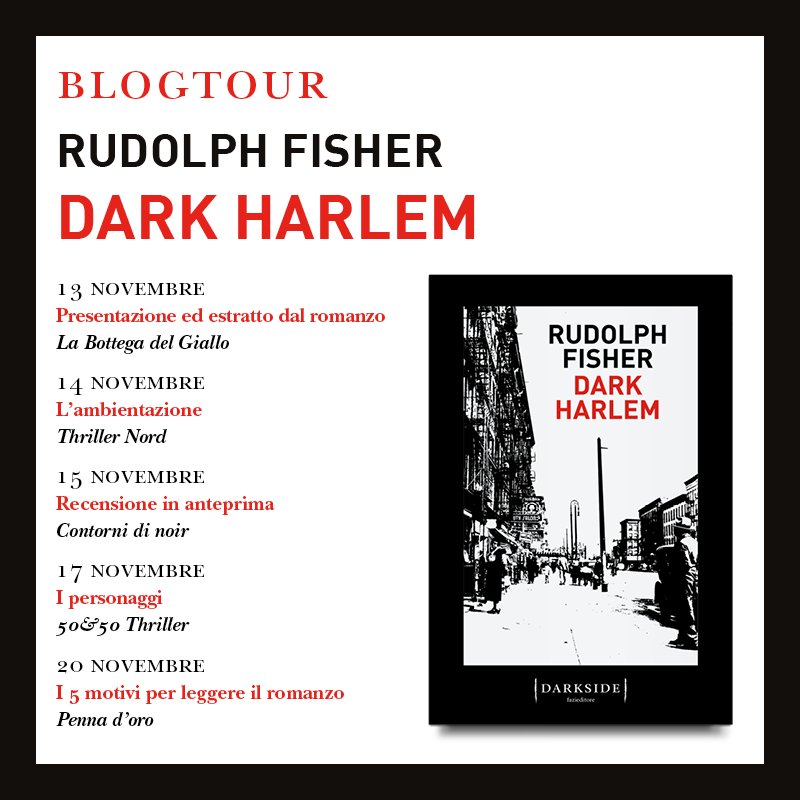

Dark Harlem, romanzo del 1932, di Rudolph Fisher pubblicato oggi da Fazi Editore. E’ diventato un classico anche per una peculiarità, è il primo romanzo scritto da un afroamericano ad avere un riscontro nella letteratura di genere. Un romanzo contaminato dal chiromanzia e dall’esoterismo , pieno di umorismo ambientato ad Harlem, ambiente nero dell’America. Qui di seguito potrete trovare un estratto del romanzo, ma prima di immergervi nella lettura del romanzo di Fisher vi ricordo le tappe successive di questo blog tour:

14 novembre – Ambientazione a cura di ThrillerNord

15 novembre – Recensione in anteprima di Contorni di Noir

17 novembre – I personaggi a cura di 50/50 Thriller

20 novembre – I motivi per leggere il romanzo di Penna d’Oro

Buon lettura dell’estratto da noi scelto per voi:

Fu circa un’ora dopo la mezzanotte che uno di quei battenti cigolò e si spalancò, rivelando la figura bassa e rotonda di un giovanotto senza cappello che manifestava una profonda apprensione e un’enorme premura. Senza chiudersi dietro la porta scese di corsa gli scalini, attraversò in fretta la strada e si precipitò a suonare freneticamente il campanello della casa di fronte. A rispondere al concitato richiamo fu un uomo alto e sottile, dalla carnagione non molto scura e l’aria di chi è abituato a mostrarsi padrone di sé.

«È… siete voi?», balbettò il giovanotto in preda all’agitazione, indicando la targa che diceva: «DOTTOR JOHN ARCHER, STUDIO MEDICO».

«Sì… il dottor Archer sono io».

«Allora si fiondasse da noi, eh, dottore», propose con foga il visitatore. «Hanno fatto qualcosa a Frimbo».

«Frimbo? Il negromante?».

«Presto, veloce, dottore».

Un attimo dopo il dottore, con la sua borsa in mano, saliva in fretta gli scalini di granito seguendo il giovanotto.Oltrepassarono la porta dell’ingresso ancora aperta e salirono una rampa di gradini ricoperti da uno spesso tappeto. In cima li attendeva un tipo alto e allampanato, dall’aspetto spigoloso. L’altro giovanotto di colore, quello basso e rotondo, che a questo punto aveva il fiatone, si rivolse a lui ansimando: «Ehi, ne ho beccato uno! È il medico che sta dall’altra parte della strada. Forza, dottore. Mi segua».

Il dottor Archer, passando, ebbe l’impressione che l’altro giovane fosse alto e magro quanto lui e di carnagione altrettanto chiara, a parte la profusione di lentiggini marrone scuro e uno strano cipiglio, dovuto al cattivo umore o al nervosismo. Imboccò la scala e seguì la sua guida verso la facciata della casa, percorrendo parte del corridoio superiore, a metà del quale, sempre dietro al piccoletto, svoltò per entrare in una stanza cui si accedeva da quel punto del corridoio. Il tipo alto li seguiva da presso.

Appena entrato lì, il dottore si fermò, guardandosi intorno con stupore. L’ambiente era quasi del tutto immerso nel buio. Le pareti, dal soffitto al pavimento, erano rivestite di drappi di velluto nero. Anche il soffitto ne era ricoperto: le pieghe del pesante tessuto convergevano dai quattro lati per unirsi alla sommità e dal punto centrale pendeva una catena a cui era appesa l’unica, bizzarra fon-

te di luce: un congegno che incombeva su una sedia collocata dietro un ampio tavolo. Ma sedia e tavolo, come la maggior parte della stanza, rimanevano nell’oscurità; questo perché invece di irradiare la sua luce verso il basso e verso l’area intorno, come avrebbe fatto una luce normale, quel congegno concentrava un raggio orizzontale sulla seconda sedia, sistemata sul lato opposto, di fronte al tavolo. Era evidente che la persona che usava la sedia collocata proprio sotto lo strano faretto rimanesse nell’ombra, mentre chi occupava la seconda sedia veniva investito da una forte luce.

«Ecco qua… proprio come l’ha trovato Jinx».

Adesso, sulla sedia immersa nel buio sotto lo strano faretto, il dottore distingueva una forma scura, ripiegata su se stessa. Si fece subito avanti.

«Questa è l’unica fonte di luce?».

«L’unica che ho visto».

Il dottor Archer estrasse dalla borsa una torcia e fece ruotare il suo debole raggio sulle pareti e il soffitto. Non trovando traccia di altre fonti di luce, diresse il raggio verso la figura sulla sedia e vide una testa nera, priva di copricapo, inclinata obliquamente da una parte, coi lineamenti inflacciditi e la bocca aperta, che lo fissava con occhi immobili da sotto le palpebre cascanti.«Non c’è molto che io possa fare qui. C’è qualcuno nella sala d’attesa?».

«Sissignore. Due donne».

«Dobbiamo portarlo via da qua. Vediamo. Ecco, al piano di sotto, nei locali di Crouch. Lì c’è un divano. Voi due prendetelo e portatelo giù. Da questa parte».

Ci fu qualche esitazione: «Ma che dite a noi, dottore?».

«Ovviamente. Sbrighiamoci. Direi che sta diventando freddo».«Nemmeno io brucio d’entusiasmo», brontolò il piccoletto. Ma insieme al compagno obbedì e i due eseguirono il compito con una rapidità che scaturiva dalla ripugnanza. Seguiti giù per le scale dal dottor Archer, giunsero nella sala delle pompe funebri fiocamente illuminata.

«Ehi, Crouch!», gridò il dottore. «Signor Crouch!».

«Sì, chiamatelo “signore” che si gonfia».

Ma non ci fu risposta. «Immagino non sia qui. Va bene, mettetelo sul divano. Accendete quell’altro interruttore accanto alla porta. Bene».Il dottor Archer esaminò con attenzione la figura distesa e si mise a frugare nella borsa. «Non mi piace affatto», dichiarò. Sotto la veste da camera di satin nero il paziente indossava abiti ordinari: pantaloni, maglia, camicia con colletto e cravatta. Il dottore gli scoprì rapidamente il petto; con una mano palpò l’area del cuore mentre con l’altra sistemava gli auricolari dello stetoscopio. Si piegò in avanti, sistemò la campana dello strumento sul petto scuro e immobile e ascoltò a lungo. Poi spostò lo strumento, scollegò uno alla volta i tubicini di gomma connessi alla campana, ci soffiò dentro con vigore, li risistemò e tornò ad auscultare. Alla fine si drizzò.

«Neppure una contrazione», disse.

«Se n’è andato da un pezzo, eh?».

«No, non da molto. È ancora tiepido. Però è andato».Il piccoletto lanciò un’occhiata accigliata al suo compagno lentigginoso.

«Che ti dicevo?», sussurrò. «Avevo ragione, no?».

Quello alto non rispose. Guardava il dottore, che mise da parte lo stetoscopio ed esaminò con più attenzione la testa del paziente, le labbra aperte e gli occhi socchiusi. Protese una mano e con le dita, che aveva estremamente lunghe, tastò con delicatezza il cuoio capelluto. «Ma guarda», disse. Girò verso di sé l’altro lato della testa ed esaminò prima quel lato, poi le proprie dita.«Cosa… cos’ha?».

«C’è del sangue tra i capelli», annunciò il medico. Tirò fuori dalla borsa una garza, si pulì le dita umide e tamponò ed esaminò a fondo la ferita. Improvvisamente si girò verso i due giovanotti, che fin qui aveva trattato in modo del tutto impersonale, e sempre imperturbabile, ma con tono pungente, come se stesse incidendo un ascesso, chiese: «Signori, chi siete voi due?».«Be’… eh… questo qui è Jinx Jenkins, dottore. Amico mio, capite? Lui e io…».

«E voi? Se posso permettermi di chiederlo?».

«Io? Io sono Bubber Brown…».

«Allora, com’è successo, signor Brown?».

«Questo proprio non lo so, dottore. Ma intendete dire… che qualcuno l’ha fatto fuori?».

«Non lo sapete?». Per un momento il dottor Archer squadrò i due con curiosità, poi si girò per approfondire il suo esame. Da un astuccio trasse uno specillo e si mise a osservare la ferita sul cuoio capelluto del morto. «Be’…Cos’è che sapete, insomma?», chiese, continuando la sua osservazione. «Chi l’ha trovato?».

«Jinx», rispose quello che si era presentato come Bubber. «Eravamo appena arrivati per chiedere il parere di Frimbo su un progettuccio d’affari che avevamo in mente. Jinx va a parlarci, io aspetto lì in sala. Improvvisamente Jinx schizza fuori con gli occhi sgranati e mi fa segnali. Vado dentro con lui… ed ecco, Frimbo stava lì proprio come l’avete trovato voi. Neanche l’avevamo capito che era stato accoppato».

«È caduto contro qualcosa e ha sbattuto la testa?».

«No, davvero, dottore». Jinx era divenuto loquace.

«Finché sono stato lì io non ha fatto proprio niente. A parte parlare. Mi ha detto chi ero e quello che volevo prima che aprissi bocca. Be’, gli ho detto che quelle cose le sapevo già e che c’ero venuto per scoprire qualcosa che ancora non avevo saputo. Allora va avanti a parlare dicendomi un mucchio di roba. Sapeva il suo mestiere, niente da dire. Però all’improvviso smette di parlare e borbotta qualcosa sul fatto che non ci vedeva. Come se aveva paura. Lo sento dire: “Frimbo, perché non ci vedi?”, e poi più niente. Era così strano che mi sono spaventato anch’io stesso, mi sono alzato e girando quel lume l’ho puntato verso di lui… ed era lì, così».

«Hm-m».Il dottor Archer, proseguendo il suo esame, si stava lasciando andare a quella che sembrava essere una sua abitudine: lavorando parlava tra sé, esprimendosi in modo distratto e prolisso su argomenti che all’inizio sembravano non avere niente a che fare con la situazione.

«Io», diceva, «sono un tipo fin troppo curioso». Con una certa abilità e delicatezza continuò, pur tenendo gli occhi semichiusi, a muovere il suo specillo. «Ci sono domande che si affacciano nella mia testa e non se ne vanno più. Per esempio, a chi di voi due signori andranno addebitate le spese mediche, in questa sfortunata circostanza?».«Dite chi vi sgancia i quattrini?».

«Già», sorrise il dottore, «per dirla in modo molto esplicito». Bubber sorrise comprensivo.

«Be’, potrebbe esserci un problema», disse. «La persona che ha ricevuto le vostre cure, no?».

«Hm-m», mormorò il dottore. «È quel che temevo. Non che io», aggiunse, «sia guidato da motivi mercenari. Oh, niente affatto. Ma se non sarò pagato nel modo consueto, in moneta sonante, allora naturalmente dovrò ricavare il mio compenso attraverso qualche altra forma di gratificazione. Il che, dopo tutto, è lo scopo di tutto il nostro guadagnare e spendere, non credete?».

«Sicuro», concordò Bubber.

«Allora questo caso», e il dottore lasciò cadere la garza nella borsa, «anche se non promette alcuna soddisfazione materiale, tuttavia sembra poter stimolare la mia curiosità congenita… per non dire il mio protoplasma cellulare. Voi mi seguite, naturalmente?».

«Come no. Con la lingua di fuori», rispose Bubber.

Ma non fu la parte della mente del medico impegnata in questo discorso a far nascere sul suo volto scarno, dal colorito chiaro, un’espressione sconcertata, mentre con aria assente inumidiva con l’alcol un’altra garza e detergeva dita e specillo. Poi tornò a drizzarsi.«Meglio informare la polizia», disse. «Voi due», rivolgendo nuovamente uno sguardo ai giovanotti, «voi due chiamate il distretto». Quelli si mossero subito verso la porta. «No… non dovete uscire dall’edificio. La polizia, vedete», il suo tono era quasi confidenziale, «vorrà interrogarci tutti quanti. Il signor Crouch ha un telefono là dietro. Usate quello».

I due si scambiarono delle occhiate, ma obbedirono.«Intanto io rifletterò su quel che ho messo insieme». I giovanotti attraversarono con passo strascicato la sala accanto e raggiunsero l’ultima delle stanze al primo piano, quella sul retro dell’edificio. Lì si fermarono di colpo e si guardarono di nuovo l’un l’altro, ma adesso per una ragione del tutto diversa. Su un lato della stanza,

nascosto alla loro vista fino a quando non erano entrati, correva un tavolo lungo e stretto su cui era steso un lenzuolo bianco che, era evidente, copriva una forma umana. Nel tenue chiarore i due giovani rimasero del tutto immobili.«Sembra che qui sia… occupato», biascicò Bubber.

«Eccone un altro», borbottò Jinx.

«Il telefono?».

«Non chiedere a me. Ho visto abbastanza».

«Ecco dov’è… su quella scrivania. Vai, telefona».

«Ma telefona tu», suggerì Jinx. «Io torno indietro».

«Per niente. Dai. Chiamiamo insieme».

«D’accordo. Ma se da quello sotto il lenzuolo esce una

sola parola io me la batto».

«E cosa credi che faccio io?».

«Che cavolo di posto per metterci un telefono!».

«Avanti, e facciamo piano».

«Pronto!… Pronto!», Bubber sbatteva la forcella.

«Centralino! Centralino!».

«Dio buono», disse Jinx, «hanno fatto secco pure il telefono?».

«Centralino… passatemi la stazione di polizia, presto. Pennsylvania? No no, New York, Harlem… Ascoltate, signora, non la stazione ferroviaria. La polizia. Per favore, signora… Pronto, ehi, mandate da queste parti una pattuglia… da Frimbo, il negromante. Sì… al tredici della Centotrentesima Ovest… sì, qualcuno l’ha steso! Sì, d’accordo».Tornarono in fretta nella sala, dove il dottor Archer stava camminando avanti e indietro, le mani affondate nelle tasche, la fronte corrugata.

«Dicono di non fare nulla, dottore. Arrivano tra poco».

«Bene». Il dottore continuava a camminare.

Jinx e Bubber controllarono la forma distesa. Bubber se ne uscì con: «Se poteva impedire la morte della gente, com’è che non s’è evitato la sua?».

«Secondo me, non ha avuto il tempo di farsi l’incantesimo che gli serviva», ipotizzò Jinx.

«Già», ribatté Bubber con aria cupa. «Però un altro ha avuto il tempo di farne uno a lui. Sapevo che succedeva qualcosa. Te l’ho detto. Per la prima volta da quando sono adulto ho visto il segno della morte sulla luna. E di cadaveri ce n’è altri due».

«Come dici che è andata?».

«E lo chiedi a me?», fece Bubber. «Gli eri più vicino tu di me».

«Era buio come la morte. Qualcuno deve essere saltato fuori dietro di lui per farlo secco mentre parlava con me. Ma io non ho sentito niente. Ascolta, è meglio se prendo un po’ d’aria. Questa faccenda mi sbatte al centro dell’attenzione, vero?».

«Va bene, volpone, dattela a gambe e convinci tutti che sei stato tu. Ma che bella mossa!». Intervenne il dottor Archer: «La cosa più saggia che possiate fare è rimanere qui e contribuire a risolvere questo rompicapo. Sareste coinvolti comunque. Vedete, siete stati voi a trovare il corpo. Se ve ne andaste dareste l’idea che stiate… be’… scappando».

«Che t’avevo detto?», disse Bubber.

«D’accordo», bofonchiò Jinx. «Ma come possono prendersela con qualcuno solo perché se la batte da qui? In confronto a questo posto il cimitero è un parco giochi».